Articolo letto 1205 volte!

Il 18 marzo è la Giornata dedicata alle vittime del Covid.

Alcune notti fa, svegliata da Aki alle 3 e incapace di riprendere sonno, ripensavo a quello che senza dubbio è stato il periodo più traumatico della mia vita. Più traumatico della malattia e delle operazioni e credo che quasi tutti possiamo affermare la stessa cosa.

Mi ero appena trasferita definitivamente a Pantelleria, andando a vivere con Angelo, in una casa enorme e vuota. C’erano solo due camere da letto, la cucina e un divano scassato.

Poco male, pian piano l’avremmo sistemata.

Ci abitavamo da poco più di un mese quando è arrivato il lockdown e mi ha trovato sola, impreparata, terrorizzata.

Ricordo che a febbraio già avevo ricevuto una telefonata da mia cugina Laura, infermiera in Emilia Romagna, che mi avvertiva che questo Covid era davvero devastante, di stare attenti, di avvertire la famiglia, perché lì vedevano la gente morire tutti i giorni e i contagi aumentavano, scendendo verso il centro Italia.

Lo ricordo bene quel giorno.

Eravamo a mangiare il pranzo da Cicci, c’erano Angelo, Vincenzo e Stefano e mi ricordo che dissi loro quello che mi aveva appena detto mia cugina.

Avevo pensato di tornare a casa per Pasqua, a fine aprile, ma chiamai e dissi a Marco che vista la situazione, forse era meglio venissero giù loro da me, di stare attenti perché il virus stava dilagando e presto avrebbe interessato anche Roma.

In quei giorni ci arrivavano input istituzionali a tenere tutti calmi e a tranquillizzare la gente e avevamo voglia di crederci per tranquillizzarci anche noi, ma quella telefonata fu come un tarlo nella testa. Eppure, ancora ci sembrava lontano il pericolo, ancora non si capiva bene cosa ci stesse aspettando.

Pochi giorni dopo, Angelo mi dice che deve tornare a casa ad Enna un paio di giorni. Dal 7 al 9 marzo. Ricordo che gelai, cominciai ad avere paura e gli feci tante storie. Lui minimizzava e mi diceva che ero esagerata, io gli dicevo che avevo un brutto presentimento, che la situazione a livello nazionale era drammatica, ma lui mi prese un po’ in giro e un po’ si arrabbiò per tanto timore. Passai la notte prima della partenza insonne.

Me lo sentivo che sarebbe successo qualcosa.

Ricordo ancora, mentre usciva dalla porta di casa, Angelo che diceva: “Sono due giorni, vado e torno. Dopodomani sera sono qui.” Ed usciva.

L’avrei rivisto dopo due mesi, perché il giorno che sarebbe dovuto rientrare è scattato il lockdown.

Cominciò un periodo traumatico.

L’unica cosa a cui mi aggrappavo era il lavoro. Il fatto di dover comunque uscire tutti i giorni da mattina a sera per andare in Comune ha sicuramente salvaguardato la mia salute mentale.

Quando rientravo, la sera tardi in quella casa immensa, freddissima (avevo solo uno scaldaletto, niente stufe né altro), vuota e silenziosa, non facevo altro che piangere.

Le giornate lavorative erano pesantissime, ma andava bene così, serviva a non pensare.

Le emergenze che nessuno aveva mai affrontato, i timori, le preoccupazioni, che affrontavamo in pochissimi, ci davano la forza di andare avanti seppure non sapessimo bene dove.

Eravamo pochi e nemmeno felici, come avrebbe voluto la citazione di Enrico V.

C’era Vincenzo ovviamente, Erik e Pino. Noi quattro c’eravamo sempre, cercando soluzioni a problemi che prima di allora avevamo conosciuto solo in qualche romanzo o film di fantascienza.

Si alternavano anche Antonio G., Sabina e Maurizio e quando si decise di fare lo sciopero della fame, ci raggiunse anche Graziella. Fu in quel periodo che questo gruppo fantastico di persone iniziò ad essere la mia famiglia e fu una benedizione.

Poi c’erano le ragazze e i ragazzi della Protezione Civile, persone meravigliose e dal cuore grande che cercavano di arrivare a chi era più isolato, di dare informazioni utili e rassicuranti, che portavano sempre un sorriso anche nei momenti più bui.

Momenti che si prolungavano e sembravano non finire mai.

All’inizio si diceva un altro mese, un altro anno, almeno due anni, e ogni settimana che passava aumentava il nostro sgomento.

Ricordo che nonostante Pantelleria fosse deserta, Pino mi riaccompagnava comunque la sera tardi a casa e restavano in auto a confrontarci su quello che stava succedendo e cercavamo di trovare ragioni (quasi sempre nella famiglia) per farci forza. La sua presenza è stata importantissima in quei giorni.

Ricordo quando Mariangela ci ha proposto l’aiuto psicologico per i casi che venivano segnalati di persone che erano totalmente sole e stavano perdendo la testa. Lei e le sue ragazze hanno portato un po’ di speranza e di luce.

Ricordo i Servizi Sociali sempre in prima linea, senza sosta, a cercare soluzioni all’impensabile e a trovarle.

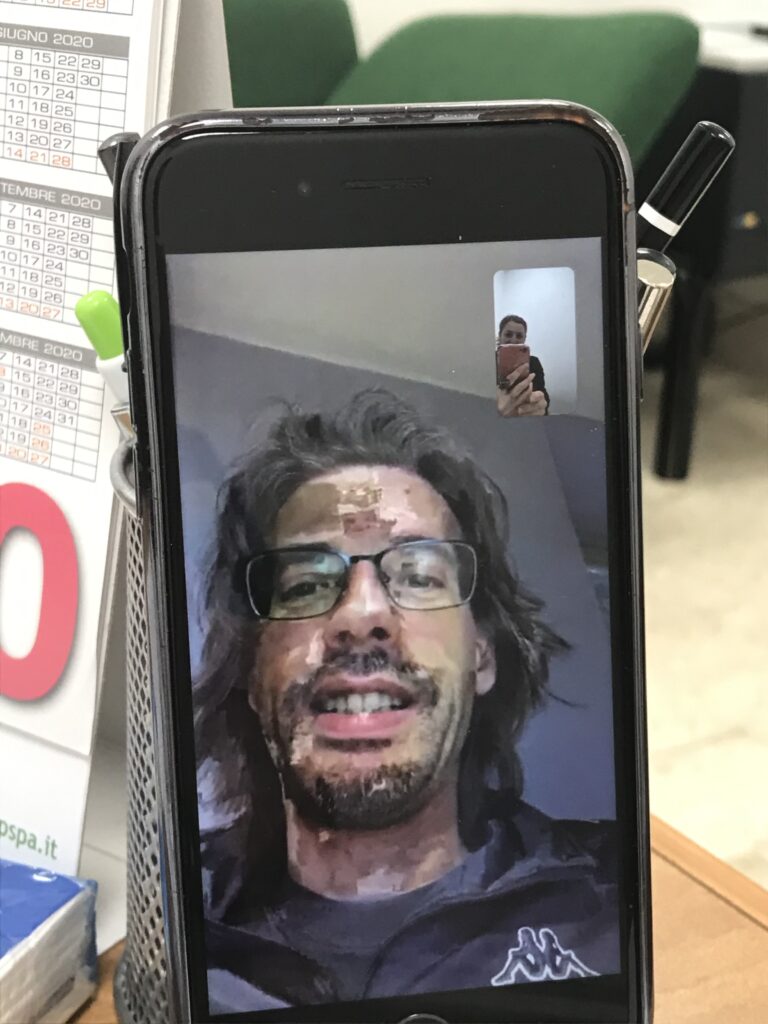

Ricordo le dirette che ci siamo inventati così, su due piedi, per rassicurare e informare, che sono diventate in poco tempo un vero MUST non solo per gli abitanti di Pantelleria, ma anche per chi viveva negli altri Comuni e ci scriveva per ringraziarci di quella presenza costante, quotidiana, arrangiata, ma sentita, vissuta con le stesse emozioni di chi ci guardava.

Ricordo le telefonate che ricevevo dalle donne aggredite dai mariti, da chi era disperato perché lavorava solo in nero e non potendo uscire di casa, moriva di fame, ricordo l’organizzazione per la distribuzione dei pacchi alle famiglie, ricordo un ragazzo, Claudio, pelle e ossa, che arrivò in Comune e svenne, perché non mangiava da tre giorni e lì capimmo che non si potevano prendere in considerazione i parametri nazionali ISEE a Pantelleria, perché qui tanta gente risulta proprietaria di immobili o terreni che sono abbandonati, ma fanno reddito, ma poi muore di fame se non può lavorare.

Ricordo il flashmob, per il quale con Sabina sacrificavo anche quelle due ore di riposo, finendo per sentirmi male e mollare.

Ricordo i miei che mi inviavano foto e video dei miei gatti per consolarmi, ma non sempre la cosa risultava efficace.

L’unico modo per non pensare era lavorare.

Riposarmi a casa non era un’opzione.

Rimanere lì sola, mentre le giornate cominciavano a dipingersi di primavera era un dolore troppo grande, come per tutti, e ho capito presto che avrei dovuto trovare un modo per non impazzire, perché comunque i fine settimana si stava a casa e poi c’era la Pasqua, Pasquetta, il 25 aprile, il 1° maggio… tutti da passare da sola, in un posto che non era casa mia, senza un parente, senza un gatto, senza nessuno.

Cominciai ad escogitare soluzioni nel momento in cui mi ritrovai a parlare con i fuchi delle api che entravano in casa e finivano miseramente a sbattere sulla finestra della cucina. Li chiamavo tutti Amilcare e li rimproveravo per questa loro tendenza al suicidio.

Non andava bene.

Nottate siberiane a raccogliere acqua in casa quando pioveva e con la serranda della camera da letto che non si chiudeva più, ho passato ore da incubo, fino all’intervento provvidenziale di uno dei ragazzi della Protezione Civile, Raffaele, che in un pomeriggio mi ha aggiustato quella e l’altra serranda che si era rotta in camera di Angelo non appena ci eravamo trasferiti.

La tv era poco consolatoria.

Non avevamo antenne e all’epoca avevamo solo il Firestick di Amazon dove potevamo vedere Netfilx, Amazon Prime, YouTube e la Rai. Poi, ad inizio aprile si ruppe anche la tv perché durante le piogge di marzo era entrata acqua dal muro di casa e la troppa umidità aveva creato un danno. Fortunatamente l’avevamo appena comprata e l’ho mandata indietro per farla sostituire, ma per 10 giorni sono rimasta anche senza quella e mi arrangiavo con il portatile.

Allora decisi di acquistare qualche mobile da Ikea.

Cambiare volto alla casa, in questo caso dargliene uno, era sempre stato stimolante.

Convinsi Angelo a dividerci la spesa e ordinai una libreria, 4 tavoli e 8 sedie che poi con calma in 4-5 giorni mi sono montata da sola, dopo che Erik e Vincenzo se li erano caricati per portarmeli fino al secondo piano.

E poi? Che fare?

Continuavo ad avere attacchi di panico tutte le sere, ovviamente a questi si accompagnavano gli attacchi Crohn e quindi dovevo trovare qualcosa per calmarmi.

Mi ricordai che dopo la prima operazione mi erano stati utili i puzzle di Mordillo e decisi di ordinarne un paio.

Iniziarono domeniche di musica e puzzle, con le finestre spalancate a far entrare il sole e i profumi di primavera. I miei vicini, carinissimi, Caterina e Gianfranco, ogni tanto mi regalavano dolci, limoni, frutta, forse anche per sapere come stavo, visto che sapevano che ero sola. Poi forse mi avranno odiato per quelle giornate di festa in cui mi sentivano per ore e ore cantare a squarciagola Venditti e Gabriella Ferri e le hit degli anni 80, mentre finivo un puzzle ogni due-tre giorni.

Quello era il mio espediente per superare le ‘vacanze’ pasquali in isolamento.

Cucinavo poco, anche perché ho poco gusto a cucinare solo per me stessa.

Questi erano i miei pomeriggi a casa.

Avrei potuto leggere, quello che amo più fare e che non ho mai tempo di fare, ma avevo un’angoscia così grande che mi era risultato impossibile continuare ogni volta che avevo iniziato a sfogliare due pagine.

Spesso restavo sul balcone a guardare Pantelleria vuota.

I gatti padroni della strada mi strappavano un sorriso e nostalgia (avessi avuto allora Haru e Aki sarebbe stato diverso), quando tornavo a casa a pranzo li fotografavo, rilassati, paciosi, spudorati dormire al sole in mezzo alla carreggiata, assaporando quel momento fantastico della Storia in cui, senza colpo ferire, erano riusciti a conquistare il territorio dell’uomo.

I flashmob alle 18.00 che venivano dalle varie case erano sempre una scoperta piacevole.

Il silenzio che regnava sovrano e che era proprio la cosa che più cercavo a Pantelleria divenne motivo di angoscia e insicurezza.

Ricordo una notte che fui svegliata alle 2 di notte da un urlo agghiacciante e ripetuto.

Dapprima pensai ad un gatto ferito e subito mi precipitai sul balcone.

Il primo motivo di meraviglia fu la temperatura. Dentro casa era freddissimo, fuori era caldissimo, pareva di essere entrati in un’altra dimensione.

In una Pantelleria muta, illuminata dalle luci calde dei lampioni, guardai in giro per strada, ma niente si muoveva.

Poi sentii di nuovo l’urlo sopra di me.

Era un’oca selvatica, enorme, posata sulla terrazza sopra la mia camera da letto che, allungato il collo al cielo, chiamava le sue compagne. Nemmeno qualche secondo e mi passarono sopra, giusto a due o tre metri di distanza, enormi, in formazione, starnazzando in risposta alla vedetta sul mio palazzo, che le seguì per ultima, aprendo due ali enormi e lasciandomi lì come un’idiota a guardarle sparire verso il mare.

Sembrava una specie di sogno.

Io che ho la fobia degli animali che volano, ero rimasta lì, incantata, ad osservare questo stormo di oche con un’apertura alare molto più grande della mia stessa altezza, a pochi metri da me, senza provare un briciolo di paura e mi accorsi, allora, che la paura più grande non era una fobia, ma quella che vivevo in quei giorni.

Quella del non sapere nemmeno se sarei morta lì, sola, come stava succedendo a tanti, senza poter rivedere la mia famiglia, i miei gatti, i miei amici.

Quella era la paura vera.

Le cose poi pian piano si cominciarono a sistemare, a tornare quasi normali.

Abbiamo cominciato a riconquistare gli spazi lasciati agli animali e alla natura, a reincontrarci, con il timore di toccarci, di respirarci addosso, di stare in troppi in una stanza o troppo vicini. Però abbiamo ricominciato a vivere.

Angelo è finalmente tornato e mi sono sentita meno sola, anche se da quel momento cominciai a chiedere insistentemente di prendere un gatto. Ci ho messo quasi un anno, ma alla fine sono arrivati anche Haru e Aki.

Presa dall’entusiasmo di poter tornare a casa a Roma fine giugno, non ho avuto il tempo di elaborare cosa mi era successo, cosa avevo affrontato e come mi aveva segnato tutto quel periodo.

L’ho capito, all’improvviso, un giorno in macchina con Marco, mentre andavamo a Roma.

Alla radio è passata LE COSE DELLA VITA di Antonello Venditti, che ascoltavo come un mantra per calmarmi in quei giorni di pandemia e ho iniziato a piangere, così, senza nemmeno accorgermene.

Lì ho capito che trauma mi portavo dentro.

Lo capisco ancora oggi in specie in alcuni frangenti.

Non ho più fatto puzzle, ad esempio e non nego che da allora, ogni volta che Angelo parte mi torna la paura.

Quando ci penso, penso anche a tutte le persone che, come me, sono rimaste sole bloccate nelle case in quei mesi, lontani da famiglia e affetti.

A quelle che sono morte sole, senza poter rivedere nessuno, senza uno sguardo d’affetto.

A tutti quelli che da quel periodo sono usciti con problemi e disturbi di cui non riescono a liberarsi.

A tutti quei giovani che hanno perso una parte importante della loro crescita.

A tutti quelli che, dopo essersi sacrificati nelle corsie degli ospedali, sono rimasti vittime loro stessi del virus.

A tutti quelli che piangevano i propri parenti morti, che avevano salutato per l’ultima volta in un messaggio o un video in isolamento.

A tutti quelli che dicevano, come me, che ne saremmo usciti migliori.

Poi penso a tutti quelli che dicevano che non si trattava di un virus pericoloso, perché tanto colpiva i ‘vecchi’ e i vecchi devono morire prima o poi.

A tutti quelli che auguravano di morire a chi era no vax.

A tutti i no vax che auguravano di morire ai ‘punturati’.

A tutti quelli che avevano moltiplicato le ore sui social a parlar male del prossimo.

A tutti quelli che ci dicevano che eravamo assassini perché applicavamo le leggi e il lockdown.

A tutti quelli che cominciavano a temere che ne saremmo usciti peggiori.

Il Covid ci ha lasciato immagini di camion pieni di bare, isolamento, paura, famiglie devastate, ma anche gente che si attaccava alla vita cantando su un balcone, gente che non badava a pericolo e fatica per garantire i servizi a chi era chiuso in casa, per curare chi stava male, per risolvere i problemi di un mondo in gabbia.

Il Covid ci avrebbe dovuto insegnare che la socialità è alla base della nostra esistenza e il confronto è l’unico modo per non diventare pazzi, che abbiamo bisogno di toccarci, parlarci, chiedere aiuto e darne. Ci avrebbe dovuto insegnare l’importanza di ciò che davamo per scontato, un abbraccio, una stretta di mano, un saluto, uno sguardo, perché ce li ha tolti senza avvertirci.

Il Covid ci ha sbattuto in faccia la nostra caducità, la nostra fragilità, la nostra forza e quelle che sono le nostre reali risorse. Ci ha spiegato che da soli non esistiamo e che dovremmo imparare a dare valore a quello e a chi abbiamo vicino, perché niente e nessuno è scontato.

Abbiamo imparato? Spesso penso di no.

Siamo peggiori dopo questi due anni.

Più sospettosi, malfidati, autoreferenziali e vanagloriosi.

Incattivisti, inaciditi, disillusi e depressi, figli del vita mea, mors tua.

Ci ha provato, ma ha fallito miseramente sotto lo sguardo dell’egoismo umano e della poca memoria che ci impedisce di imparare qualsivoglia lezione.

Forse è per questo che finora non avevo mai scritto niente di quel periodo.

Questa consapevolezza è un altro colpo basso, un’altra ammissione della battaglia persa che è il genere umano nel suo insieme, anestetizzato da ciò che fa più male e incapace di riconoscere colpe, drammi, tragedie perché l’unica cosa importante è che non capiti a noi.

Solo una cosa sappiamo fare davvero bene: dimenticare, disconoscendo ogni empatia.

Per questo oggi ho deciso di scrivere, perché io non voglio essere così.

Voglio ricordare, voglio imparare, voglio riconoscere i volti di chi c’era e di chi ha dato tanto.

Voglio ricordare i nomi e i gesti, le immagini e le sensazioni di quei mesi e non voglio dimenticare quanta sofferenza collettiva c’è stata dentro.

Lo dobbiamo a chi non c’è più.

A chi è sopravvissuto.

A chi porta i segni.

Lo dobbiamo a noi.

Lascia un commento